- 初めての海外旅行で「もし体調を崩したらどうすれば?」と不安な人

- 海外保険に入ったけど使い方がよくわからない人

- 海外での体調トラブルへの備えをしたい人

初めての海外旅行、「旅行先で急に体調が悪くなったらどうすればいいの?」「海外旅行保険って、どうやって使うの?」そんな不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。突然の体調不良に見舞われると、言葉の壁や医療制度の違いに不安を感じ、「どうすればいいのかわからない」と戸惑ってしまう方も多いはず。

この記事では、海外で体調を崩したときの「病院の利用方法」や「保険の使い方」「日本の健康保険制度の活用法」について、初心者の方でもわかりやすくまとめました。

事前の備えと正しい対応方法を知っていれば、万一のときも落ち着いて行動できます。安心して旅を楽しむための知識として、ぜひご活用ください。

海外で体調を崩したら?まず取るべき行動

海外で体調が悪くなったとき、まず大切なのは「症状の確認」と「早めの判断」です。以下の方法で、落ち着いて行動しましょう。

- 症状の重さを確認する

- 病院を受診する

- 緊急時はためらわず救急車

症状の重さを確認する

まずは落ち着いて自分の体調を冷静に見極めましょう。症状がどの程度なのかを判断し、必要であればすぐに医療機関を受診しましょう。

- 呼吸が苦しい・息切れがする

- 激しい腹痛や胸の痛み

- 発熱が続いて動けない

- 意識がもうろうとする

- 大量の嘔吐や下痢、出血を伴う症状

このような場合は、命に関わるリスクがあるため、すぐに病院へ向かうか救急車を呼ぶ判断が必要です(※海外では救急車が有料のことが多いため、現地スタッフに相談するのも有効です)。

軽い頭痛やのどの痛み、軽度の腹痛や軽い下痢のような比較的軽い症状の場合は、まずホテルで安静にし、持参した常備薬を服用して様子を見るのも一つの方法です。ただし、数時間経っても改善しない・悪化してきたと感じたら、すぐ次の行動に移ってください。

病院を受診する

体調が悪化したときは、無理せず現地の病院を受診することが大切です。ただし、日本と違って予約制や紹介状が必要な国もあるため、以下の流れで落ち着いて対応しましょう。

① まずは病院の手配

まず、受診の前にすべきことは病院の手配です。海外旅行保険やクレジットカード付帯保険のサポートデスクに連絡すると、日本語で近くの提携病院を紹介してもらえるほか、予約やキャッシュレス診療の手配もしてもらえます。

海外旅行保険に加入していない・クレジットカードの付帯保険がない場合は、ホテルのフロントやツアー会社・予約した旅行代理店の現地の日本語対応スタッフにお願いするのがオススメ。とくに都市部では、日系病院や日本語が通じるクリニックを紹介してくれることがあります。

なお、国によっては「家庭医の紹介状がないと専門医にかかれない」「完全予約制」などのルールがあるため、渡航前に現地の医療事情をざっくり把握しておきましょう。

② 病院での対応・支払い

受診の際に、病院へ持って行くものは以下の4つ。

- パスポート

- 保険証券や加入証明書 ※海外旅行保険に加入の場合のみ(PDF保存でも可)

- クレジットカード・現金

- 服用中の薬のリストや処方箋(英語表記が望ましい)

受付でパスポートや保険証券(海外旅行保険に加入している場合)を提示し、症状を説明します。翻訳アプリや症状を書いたメモがあるとスムーズです。

支払いの有無は病院の提携状況によって異なり、海外旅行保険のキャッシュレス提携病院であればその場での支払いは不要です。非提携の場合は一時的に自己負担となり、診断書や領収書を使って帰国後に海外旅行保険会社へ請求する形になります。

海外旅行保険に未加入でクレジットカードの付帯保険も無い場合は、全額負担する必要があります。ただし、病気の種類や治療方法によっては、後日、日本の健康保険の海外療養費制度が利用できる可能性もあります。

③ 最後に忘れず受け取る書類

診察・治療・支払い終了後、以下の書類は必ず受け取りましょう。海外旅行保険の保険金請求や、日本の健康保険制度の「海外療養費制度」利用時に必要な場合があります。

- 診断書(英文推奨)

- 治療明細書・領収書(原本)

補足アドバイス

アメリカなど医療費が高額な国では、初診だけで数万円かかることもあります。言葉に不安があるときは、オンライン日本人医師相談(例:ヨクミル)を活用するのもおすすめです。

緊急時はためらわず救急車

体調が急変した場合や、自力で動けないほどの重症時には、現地の救急車を呼ぶ判断も必要です。ただし、多くの国では救急車の利用は有料で、国によっては1回で数万円以上の費用がかかることもあります。

アメリカ・カナダ・ドイツ・オーストラリアなどでは数万〜10万円近く、フランスや中国でも距離や状況により加算されることがあります。無料なのは日本やイギリスなど一部の国のみで、「救急車は有料」が世界の基本です。

救急車を呼ぶ手順は国によって異なりますが、基本的な流れは以下のとおりです。

- 緊急通報番号に電話する

- 「I need an ambulance.(救急車をお願いします)」と伝える

- 自分の名前、現在地(近くの建物名や交差点)、電話番号を伝える

- 症状を簡潔に伝え、指示に従って待機

英語が不安な方は、「Please call an ambulance!」など簡単なフレーズを覚えておくと安心です。一人で対応できない場合は、ホテルスタッフや周囲の人に助けを求めることも視野に入れましょう。

- アメリカ・カナダ:911

- イギリス:999

- オーストラリア:000

- ニュージーランド:111

- ヨーロッパ(EU加盟国):112

- 中国:120

- 韓国:119(救急車・消防)

- シンガポール:995(救急車・消防)

- タイ:1669(救急車)

出典 DMM英会話 救急・警察・火事…海外で困ったときに役立つ英語表現&通報ガイド

海外で体調が不安なときに相談できる場所・サービス

「これって病院に行くほど?」「薬を飲めば治る?」と迷ったとき、海外からでも気軽に相談できる窓口があります。

- 海外旅行保険のサポートデスク

- クレジットカードのサポートデスク

- 日本人医師のオンライン相談サービス

- ホテルやツアーガイドに相談

少しでも体調に不安を感じたら、自己判断に頼らず「まず相談」することが早期対処のカギです。大事に至らないうちに、頼れるサポートを活用してください。

海外旅行保険のサポートデスク

多くの保険会社では、日本語で24時間対応のアシスタンスサービスを提供しています。体調の相談だけでなく、近くの病院の紹介、通訳の手配、応急処置のアドバイスなどが受けられます。AIG損保など一部の保険では、医師や薬剤師、カウンセラーとの無料オンライン相談も可能です。

出発前に、自分が加入している保険がどこまでサポートしてくれるのか、またキャッシュレス診療が可能かどうか、連絡先はどこかなどを一通り確認しておきましょう。保険証書やアプリのログイン情報も、スマホに控えておくと安心です。

また、一部の保険会社では、アプリやLINEを通じた健康相談機能を用意しています。電話が不安な方も気軽に使えるので、出発前にインストールしておきましょう。

クレジットカードのサポートデスク

クレジットカードにも、体調不良時に頼れる日本語サポートデスクがあります。たとえば三井住友カードのVJデスクやJCBのJTBグローバルアシスタンス、エポスカードの海外緊急デスクなどは、病院案内や緊急時の支援に24時間対応しています。

サポート内容や連絡先はカードによって異なるため、出発前に自分のカードの対応範囲を確認し、連絡手段を控えておくと安心です。

日本人医師のオンライン相談サービス

「ヨクミル」などの民間サービスでは、スマホやPCで日本の医師に相談できます。現地で病院に行くべきか、どの診療科が良いか、薬の相談まで幅広く対応してくれます。

普段なら病院に行くような症状でも、海外ではハードルが高く感じると思います。そんなときは、ヨクミルなどのオンライン医療相談を利用してみてください。

ホテルやツアーガイドに相談

多くのホテルでは、体調不良時のサポートに慣れたスタッフが常駐しています。地域の医療事情に詳しく、病院の紹介や通訳対応をしてくれることもあります。言葉に不安があるときは、迷わず相談しましょう。

大手旅行代理店やツアー旅行を利用している場合、ツアーガイドや現地サポートデスクに連絡することで、病院の案内や緊急対応を日本語で受けられることがあります。出発前に連絡先や対応範囲を確認しておきましょう。

保険の使い方と種類の違い

海外で病院を受診する際、どの保険を使うかによって「病院利用の流れ」や「支払方法」が大きく変わります。

ここでは、海外旅行保険とクレジットカード付帯保険の利用方法、支払方法を解説します。「どの保険を使うか」だけでなく、「どう使えるのか」まで把握しておくと、いざというときの行動がスムーズになります。事前に確認し、安心して旅に出かけられるようにしましょう。

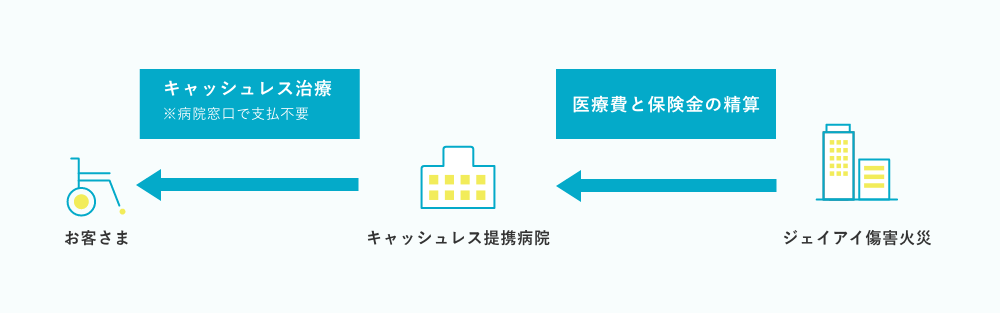

海外旅行保険を使う場合

海外旅行保険は、旅行中の病気やケガによる治療費を補償してくれる心強い保険です。多くの場合、提携病院でのキャッシュレス診療が可能で、現地での支払いをせずに治療を受けられるのが大きなメリット。ただし、非提携病院を利用した場合は立替払いが必要になるため、受診前に保険会社のサポートデスクに確認しておくと安心です。

医療費が高額になりがちな海外では、保険の備え方が重要です。加入方法や申請の流れは以下の記事で解説しています。

病院利用の流れ

- まず保険会社のサポートデスクに連絡。

- 現地の提携病院の紹介や予約代行、通訳の手配が可能。

- 病院で受診・支払い

- キャッシュレス提携病院であれば、その場での支払い不要。受診時に保険証券や加入証明を提示。

- キャッシュレス非提携病院を利用した場合は、自己負担で全額支払い(後日請求)。

- 帰国後、保険金請求(キャッシュレス非提携病院利用の場合)

- 必要書類を保険会社に提出し、保険金を受け取る。

海外旅行保険を利用する場合、まずは加入している保険会社のサポートデスクに連絡しましょう。現地の提携病院の紹介や予約代行をしてもらうことができ、保険会社によっては通訳の手配をしてもらえる場合もあります。

受診後、病院へ治療費を支払います。このとき、キャッシュレス提携病院であればその場での支払いは不要です。保険証券や加入証明書を提示すれば、治療費は保険会社が直接支払ってくれます。

一方、キャッシュレス非提携の病院を利用した場合は、現地での医療費を一旦すべて自己負担する必要があります。その際には、診断書や領収書などの書類を忘れずに受け取っておきましょう。

帰国後、キャッシュレス非提携病院を利用した場合には、保険金請求の手続きが必要です。所定の申請書とあわせて、診療内容がわかる書類や領収書などの必要書類を保険会社に提出し、審査後に保険金を受け取ります。

病院での支払い方法

海外旅行保険を利用する場合、病院での支払い方法は「キャッシュレス」と「立替払い」の2種類があります。キャッシュレス対応病院であれば、保険会社の提携先に限り、窓口での支払い不要で受診できます。この場合、事前に保険会社のサポートデスクへ連絡することが必須。紹介された病院に予約を取り、パスポートや保険証券を持参して受診しましょう。

一方、キャッシュレスに対応していない病院を利用した場合は、その場で治療費を全額支払い、後日保険金を請求する必要があります。診療後は領収書や診断書を必ず受け取り、帰国後に書類を整えて保険会社に提出します。

補償の範囲や対応方法は保険会社ごとに異なるため、出発前に契約内容と連絡先、キャッシュレス提携病院の有無を確認しておくと安心です。

🔗 各保険会社が提携している病院リストは、トラベルコ「海外旅行保険 Q&A」で確認できます。

クレジットカード付帯保険を使う場合

クレジットカードに自動で付いている海外旅行保険も、内容によっては病気やケガの治療費を補償してくれる便利なサービスです。ただし、キャッシュレス対応が限定的で、現地での立替払いが必要になるケースが多いのが特徴です。

病院利用の流れ

- カード会社のサポートデスクに連絡。

- 病院の案内や通訳手配など、日本語でのサポートが受けられます。

- 病院で受診・支払い

- その場で全額を支払う。(一部キャッシュレス提携病院もあり)

- 帰国後、保険金請求

- 必要書類を提出し、保険金を請求します。

クレジットカード付帯保険を利用する場合は、まずカード会社のサポートデスクに連絡します。病院の案内や通訳の手配など、日本語でのサポートを受けられるため、言葉や手続きに不安がある場合でも安心です。

受診後、病院へ治療費を支払います。クレジットカード付帯保険の場合は、その場で医療費を全額支払うのが基本。一部のハイクラスカードではキャッシュレス提携病院が利用できる場合もありますが、数は限られています。

帰国後は、カード会社または付帯保険を取り扱う保険会社に必要書類を提出し、保険金を請求します(キャッシュレス提携病院を利用した場合は不要)。領収書や診断書などの原本が必要になるため、現地での受診時に必ず受け取って保管しておきましょう。

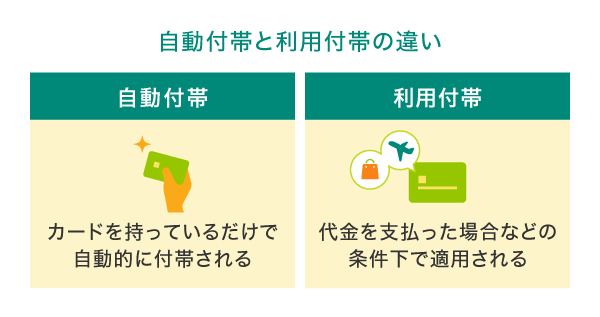

なお、クレジットカード付帯保険には「自動付帯」と「利用付帯」の2種類があり、それぞれ適用条件や利用手順が異なります。

自動付帯は、カードを持っているだけで保険が有効になる形式です。一方、利用付帯は、旅行代金や交通機関の支払いをそのカードで行うことが条件になる保険です。いずれの場合も、トラブル発生時にはまずカード会社または付帯保険のサポートデスクに連絡しましょう。

クレジットカードの付帯保険とは?適用条件や補償内容、利用・自動付帯の違いを解説

病院の支払い方法

クレジットカード付帯の海外旅行保険を利用する場合も、病院での支払い方法には「キャッシュレス」と「立替払い」の2種類があります。

提携病院でのキャッシュレス診療に対応している付帯保険もあり、その場合は現地での支払いが不要です。ただし、対応できる病院は限られており、事前にカード会社や保険会社のサポートデスクに連絡して予約・手配を受けることが必要です。受診時には、カード情報やパスポート、必要書類を持参しましょう。

一方、キャッシュレス非対応の病院を受診した場合は、その場で治療費を全額自己負担する必要があります。帰国後に保険金を請求するためには、診断書や領収書(英語推奨)などの必要書類を現地で受け取っておくことが大切です。

カードごとに補償範囲やキャッシュレスの対応状況が異なるため、出発前に付帯保険の内容や連絡先を確認しておきましょう。

保険金請求に必要な書類

帰国後に保険金を請求する場合、保険の種類に関わらず共通して以下のような書類が求められます。

- 診断書・診療内容明細書(医師が記入)

- 領収明細書・領収書の原本(医療機関が発行)

- パスポートのコピー(渡航の証明)

- 保険証券や契約番号がわかるもの

- 保険金請求書(各社指定フォーマット)

- 受診内容の翻訳文(必要に応じて)

特に診断書や明細書は、医療機関で発行に時間がかかる場合もあるため、早めに依頼するのがポイントです。また、保険会社によって必要書類が微妙に異なるため、帰国前に一度、サポートデスクに確認して指示を仰ぐのがベストです。

日本の健康保険(海外療養費制度)の活用

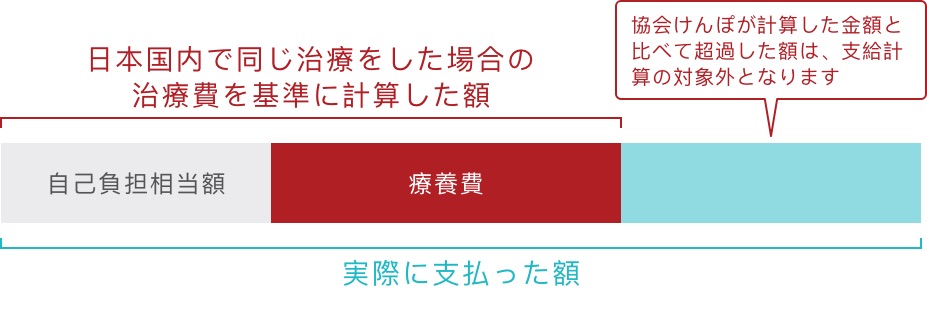

海外で病気やケガの治療を受け、医療費を全額自己負担した場合でも、条件を満たせば日本の健康保険から一部払い戻しを受けることができます。これが「海外療養費制度」です。

海外療養費制度とは?

「海外療養費制度」は、日本の公的医療保険(国民健康保険・協会けんぽ・共済組合など)に加入している人が、海外旅行中に急病やケガで現地の病院を受診し、自己負担で支払った場合に、帰国後に申請することで一定の医療費が還付される制度です。

ただし、以下のケースでは支給対象外となります。

- 治療目的の渡航(美容整形・インプラントなど)

- 日本で保険適用外の医療行為

あくまで「日本国内の医療制度で保険適用される内容かどうか」が判断基準になります。

また、還付される金額は、日本国内で同じ治療をした場合の治療費を基準に計算した金額から、自己負担相当額を除いた金額です。

例 骨折して診療を受け 海外では治療費100万円 日本では治療費30万円 だった場合

海外療養費で還付される金額は21万円(30万円×7割)

差額の79万円(100万円-21万円)は自己負担

申請の流れと必要書類

- まず現地で治療費を全額自己負担

診療を受けた際は、領収書や診療内容の明細書を忘れずに取得しましょう。外国語で記載されている場合は、日本語訳の添付が必要です。 - 帰国後、健康保険の窓口で申請書を入手

「海外療養費支給申請書」は、加入している保険組合や自治体窓口で受け取るか、公式サイトからダウンロードできます。 - 必要書類をそろえる

以下が主な提出書類です- 海外療養費支給申請書

- 診療内容明細書(医師記入)

- 領収明細書・領収書(原本)

- パスポートの出入国記録コピー

- 健康保険証のコピー

- 振込先口座情報

- 調査への同意書(求められた場合)

- 保険窓口に提出(郵送可)

窓口への提出または郵送で申請します。支給までには数週間〜数カ月かかることもあるため、早めの準備がおすすめです。 - 審査と支給決定

日本国内で同じ治療を受けた場合の保険適用額を基に、支給額が決定され、指定口座に振り込まれます。

🔎 申請の期限は、治療を受けた日の翌日から2年以内です。早めの申請を心がけましょう。

注意点まとめ

- 全額戻るわけではなく、日本の基準に基づいて支給額が決まる(医療費が高い国では大きな差額が出る場合も)

- キャッシュレス診療は対象外(自分でお金を払っていないため)

- 書類不備や診療内容の確認ができない場合は支給不可になることもある

- 原則、振込先口座は世帯主名義(例外時は委任手続きなどが必要)

海外療養費制度は、民間の海外旅行保険とは別枠で利用できる公的制度で併給が可能です。あくまで補助的な制度ではありますが、保険に入っていなかった場合や補償限度額を超えたケースでは、大きな支えになる場合があります。

詳細な申請方法や様式は、各健康保険組合や自治体の公式サイトで確認できます。以下の情報ページも参考にしてください。

帰国後も体調が悪いときは

海外から帰国した後に、発熱や下痢、倦怠感などの症状が続く場合は、現地で感染した病気や渡航先特有の疾患の可能性もあるため、早めに専門の医療機関を受診することが大切です。

空港の検疫所で健康相談が可能

日本の主要な国際空港には、検疫所に「健康相談室」が設けられており、体調に不安がある方は到着時にその場で相談することができます。発熱、咳、下痢などの症状がある場合や、蚊や動物に刺された・咬まれたといった心当たりがある場合は、検疫官や相談窓口に遠慮なく申し出ましょう。

必要に応じて、感染症の検査や医療機関への案内、帰宅後の対応についてのアドバイスを受けることができます。相談は無料で、匿名でも可能な場合が多いため、安心して利用してください。

帰国者外来やトラベルクリニックを利用する

渡航歴のある人向けに設置されている「帰国者外来」や、海外渡航に関する専門知識を持つトラベルクリニックでは、風土病や感染症の検査・治療に対応しています。

以下のようなケースに該当する方は、できるだけ早く専門医に相談しましょう。

- 海外滞在中や帰国後に発熱、下痢、発疹、リンパの腫れなどの症状が出た

- 野良犬や野生動物に咬まれた・蚊やダニに多数刺された

- 衛生環境が悪い地域に滞在していた

- 医療機関で注射や点滴を受けた(器具の使いまわしによる感染リスク)

症状の有無に関わらず、体調に違和感がある場合は「ただの疲れ」と決めつけず、医療機関に相談することが大切です。

医師に伝えるべきこと

診察時は、以下の情報をメモしておくとスムーズです。

- 渡航先の国・都市名

- 渡航期間・帰国日

- 現地での活動内容(食事・動物との接触・医療行為など)

- 体調が悪化したタイミングと症状の経過

💡 帰国後の体調不良は、現地では潜伏していて気づかない感染症が発症していることもあります。特に長期滞在や発展途上国への渡航歴がある方は、注意が必要です。

不調を感じたら「旅の疲れ」だと思い込まず、まずは医療機関へ相談を。早めの受診が体調回復と周囲への感染予防につながります。

渡航前にできる備えと心得

海外旅行中の体調トラブルに備えるためには、出発前のちょっとした準備が安心感につながります。以下のポイントをチェックしておきましょう。

1. 持ち物の準備

- 常備薬・体温計

- 風邪薬・整腸剤・解熱鎮痛薬・絆創膏など、自分に合う薬を少量でも持参しておくと安心です。

- 薬のリスト・処方内容(英語併記)

- 常用薬がある場合は、薬の成分名・服用方法を英語でまとめたリストを作っておくと現地の医師にも伝わりやすくなります。

- 保険証券や緊急連絡先の控え

- 加入している保険の証券、サポートデスクの電話番号やメールアドレスはスマホにPDF保存+紙の控えがあるとベストです。

2. 情報の整理・備え

- 持病・アレルギー情報の整理

- 自分の体質や過去の病歴、服薬状況などを簡単な英文メモにして持参すると、いざというときに役立ちます。

- 翻訳アプリのインストール

- Google翻訳など、オフラインでも使える翻訳アプリは医療現場でも便利。あらかじめ「腹痛」「頭痛」「薬」などのキーワードを調べておくのもおすすめです。

- よく使う英語フレーズの準備

- 「I have a fever.(熱があります)」「Please call an ambulance.(救急車を呼んでください)」など、最低限の表現は覚えておくと安心です。

3. 保険と医療体制の確認

- 海外旅行保険・カード付帯保険の内容を確認

- キャッシュレス対応病院があるか、連絡先はどこか、保険証券はどこに保管しているかなど、事前に整理しておきましょう。

- 渡航先の医療事情をざっくりチェック

- 国によっては紹介状が必要だったり、診療費が高額になることも。出発前に簡単に調べておくと、トラブル回避につながります。

✍️ 小さな備えが、大きな安心につながります。旅先では「不安を抱えながら過ごす時間」こそもったいないもの。準備しておくことで、体調トラブルにも落ち着いて対応できるようになります。

まとめ

海外旅行中に体調を崩すと、不安や焦りで冷静に動けなくなることもあります。

でも、事前に準備しておくことで、万一のときでも落ち着いて対応することができます。

- まずは症状を見極めて、必要に応じて保険会社や現地のスタッフに相談

- 病院を受診したら、診断書や領収書は必ず保管

- キャッシュレス診療やオンライン相談、健康保険の制度など、使える支援はしっかり活用

- 渡航前に保険内容の確認・常備薬の準備・緊急連絡先の整理をしておくことが安心のカギです

旅先では、体調がすべてのベースになります。少しでも不安を感じたら、ひとりで我慢せず「まず誰かに相談する」ことが大切です。

あなたの旅が、安心とワクワクに満ちたものになりますように。

体調管理とあわせて、スリや盗難といった金銭トラブルへの備えも大切です。以下の記事で防犯の工夫や注意点を紹介しています。参考にしてください。

防犯や体調管理を含め、現地滞在中に知っておきたいポイントを総合的にまとめています。

体調管理に加えて、防犯やトラブル対応まで総合的に知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

コメント